No soy buen traductor, pero creo que merece la pena arriesgarse para colaborar (modestamente) desde este Blog en la difusión de una carta tan clara y contundente sobre el tema del comercio mundial de aleta de tiburón y los mezquinos tejemanejes del CITES. Apareció el pasado 29 de mayo en la web del White Shark Conservation Trust y está firmada por un amplio elenco de científicos e investigadores de gran prestigio internacional (en el link aparece la lista con sus credenciales completas). A los más "tiburoneros" os sonarán unos cuantos nombres. Por supuesto, viene que ni al pelo en estos días en que acabamos de conocer la autorización del gobierno (es un decir) de Canarias para la instalación de un secadero "artesano" de aletas de tiburón en Arico. Y desde luego, recordando que España, con Galicia a la cabeza (ver aquí, para un informe más completo), es la tercera potencia mundial en la pesca de elasmobranquios (tiburones y rayas) y suministro de aleta para el mercado asiático.

CARTA ABIERTA SOBRE LA INSOSTENIBILIDAD DEL ALETEO DE TIBURONES

Como organización conservacionista, queremos expresar nuestra preocupación por las últimas informaciones erróneas perpetuadas por los medios de comunicación nacionales e internacionales asegurando que el comercio de aleta de tiburón es sostenible. La realidad es que en su mayor parte este gigantesco mercado no está ni gestionado ni controlado, y que la industria de la aleta en Asia apenas juega papel alguno en la ordenación de las pesquerías de los países que se dedican a la captura del tiburón, Nueva Zelanda incluída. El lento crecimiento y las tasas reproductivas de los tiburones los hacen extremadamente vulnerables a la sobreexplotación. Dado que sólo un pequeño porcentaje de las naciones pesqueras dispone de algún tipo de plan de gestión vigente, la afirmación de que el mercado de aleta es sostenible no se basa en los hechos.

A pesar de las alegaciones en sentido contrario por parte de los Ministerios de Pesca de todo el mundo, existen abundantes pruebas científicas de que las poblaciones de muchas especies de tiburones están en declive, siendo el mercado de aleta un motor importante. Existe un sólido consenso científico en que muchos tiburones, y por supuesto otros peces cartilaginosos como las rayas o las pastinacas, se encuentran en graves dificultades, y cada vez hay más evidencias de que esto podría estar causando alteraciones más amplias en los ecosistemas marinos.

Los abajo firmantes consideramos que, en interés tanto del entorno oceánico global como de la gente que depende de los ecosistemas marinos saludables, las autoridades competentes deberían ser informadas de todas las circunstancias que rodean el tema de la aleta de tiburón, muy particularmente que:

El comercio de aleta de tiburón, actualmente, NO es sostenible. Investigaciones avaladas por la comunidad científica han demostrado que en el año 2000 las aletas de decenas de millones de tiburones pasaron por el mercado de aleta. Desde entonces no existen estimaciones precisas del volumen de mercado así como del correspondiente número de tiburones muertos, por lo que es imposible afirmar que el comercio es sostenible, tal como hace la industria. Se han registrado disminuciones de las poblaciones de tiburones en todo el mundo, y muchas zonas -como por ejemplo el Caribe- están gravemente afectadas. Poblaciones individuales, como la del jaquetón oceánico del Golfo de México y las cornudas del Mediterráneo, han experimentado graves declives. Estas estadísticas no son simples especulaciones, sino que están basadas en análisis publicados en revistas académicas.

Las aletas son, de lejos, la parte más valiosa de los tiburones, lo cual fomenta el que muchas pesquerías se dediquen a ellos, o que se los queden incluso cuando son capturados accidentalmente en vez de devolverlos al mar con vida. Por tanto debería considerarse el comercio de aleta como un motor fundamental de las actividades de pesca de tiburón a nivel global, las cuales a menudo no están ordenadas y se llevan a cabo de forma insostenible.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Sivestres (CITES -siglas en inglés de Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora) de las Naciones Unidas NO protege debidamente a las especies de tiburones que están en peligro. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN -siglas en inglés de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) incluye en su Lista Roja de Especies Amenazadas a 82 especies de tiburones con el estatus de Vulnerable, En peligro o En peligro crítico. Sin embargo, el CITES regula el comercio de tan sólo tres de estas especies amenazadas. A pesar de cumplir con los criterios científicos para ser incluidas en las listas, a numerosas especies de tiburones se les ha negado la protección del CITES porque los juegos políticos han impedido que recibiesen los dos tercios de los votos necesarios para su inclusión en la lista CITES. Un número bastante mayor de especies son consideradas como amenazadas por determinados países o por organizaciones regionales de ordenación pesquera, y en consecuencia prohibidas. El CITES suele ir por detrás de los organismos regionales debido al requisito de la mayoría de 2/3, por lo que no debería ser utilizado como referencia para establecer si una especie está amenazada o no.

En resumen, el número abrumador de datos científicos justifica la necesidad urgente de centrarse en estrategias adecuadas de gestión y conservación en vez de mantener los niveles insostenibles de pesca. Considerando que los tiburones juegan un papel importante en el mantenimiento del delicado equilibrio de los ecosistemas marinos del planeta y que muchas especies se encuentran ahora mismo amenazadas o casi amenazadas de extinción, disponemos de una oportunidad única para incidir significativamente en un asunto de importancia global ayudando a regular el creciente comercio internacional de aletas de tiburón.

Atentamente,

Dr. Gregor Caillet, Dr. Jeffrey C. Carrier, Dr. Demian D. F. Chapman, Dr. William Cheung, Dr. Phlippe Cury, Dr. Toby S. Daly EngelDr. Michael L. Domeier, Giuseppe Notarbartolo di Sciara, Kevin, Feldheim, Francesco Ferretti, Dr. Andrew B. Gill, Eileen D. Grogan, Dr. Samuel H. Gruber, George J. Guillen, Dr. Richard L. H Haedrich, Dr. Neil Hammerschlag, Dr. Michael Heithaus, Dr. Mauricio Hoyos Padilla, Dr. Robert Hueter, DR. Charlie Huveneers, D. Salvador Jorgensen, Dr. Stephen M. Kajiura, Dr. Steven Kessel, Vivian Lam, Dra. Agnès Le Port, Dr. Richard Lund, Dr. John W. Mandelman, Dr. Mikki McComb-Kobza, Dr. John E. McCosker, Dr. Henry F. Mollet, Dr. Elliott A. Norse, Dr. Jill A. Olin, Dr. Daniel Pauly, Prof. Ellen K. Pikitch, Dra. Yvonne Sadovy, Dr. Carl Safina, Dr. Bernard Séret, Dr. John Stevens, Dr. Tracey Sutton, Dr. Boris Worm

| |||

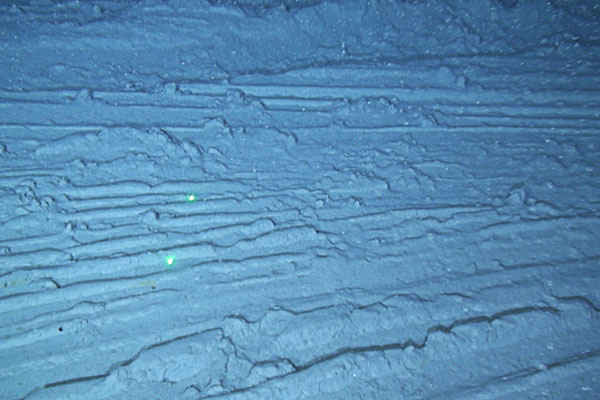

| Aletas en la lonja de Vigo (gracias a Raquel García Canosa, que acaba de enviarnos estas y otras imágenes). |

______________________