|

| Odón de Buen. |

Lo que sigue es apenas una pequeña anécdota ocurrida hace casi 100 años, a finales de un mes de julio como este, gozosamente comentada por la prensa de la época. Sus protagonistas fueron un tiburón peregrino, la familia real, que holgazaneaba en Santander, y la figura clave de la Oceanografía de este lugar tan triste llamado España: D. Odón de Buen.

SANTANDER 26 (10,30 n.). Los tripulantes de la lanchilla de pesca de Santoña "Virgen del Puerto", al regresar esta mañana se vieron sorprendidos por la presencia de un tiburón, a una milla próximamente de cabo Mayor.

El patrón de la lancha dispuso todo lo conveniente para darle caza, y se le tiró un arpón que fué a clavarse en el lomo del selacio, que, al sentirse herido, dió tan fuerte sacudida, que en uno de los coletazos estuvo a punto de echar un hombre al agua. El arpón quedó retorcido y roto; pero como el tiburón estaba mortalmente herido, pudieron los tripulantes de la lanchilla largar unos cabos, amarrarle y meterle a bordo. Sobre cubierta continuó dando coletazos, y algunos de los pescadores hubieron de darle varios cortes con una navaja para rematarle.

De la llegada de este ejemplar al puerto, tuvo noticia el director del Instituto Oceanográfico, D. Odón de Buen, quien inmediatamente se presentó en la lancha y examinó el tiburón. Este fué trasladado a la Estación de Biología marina para su estudio.

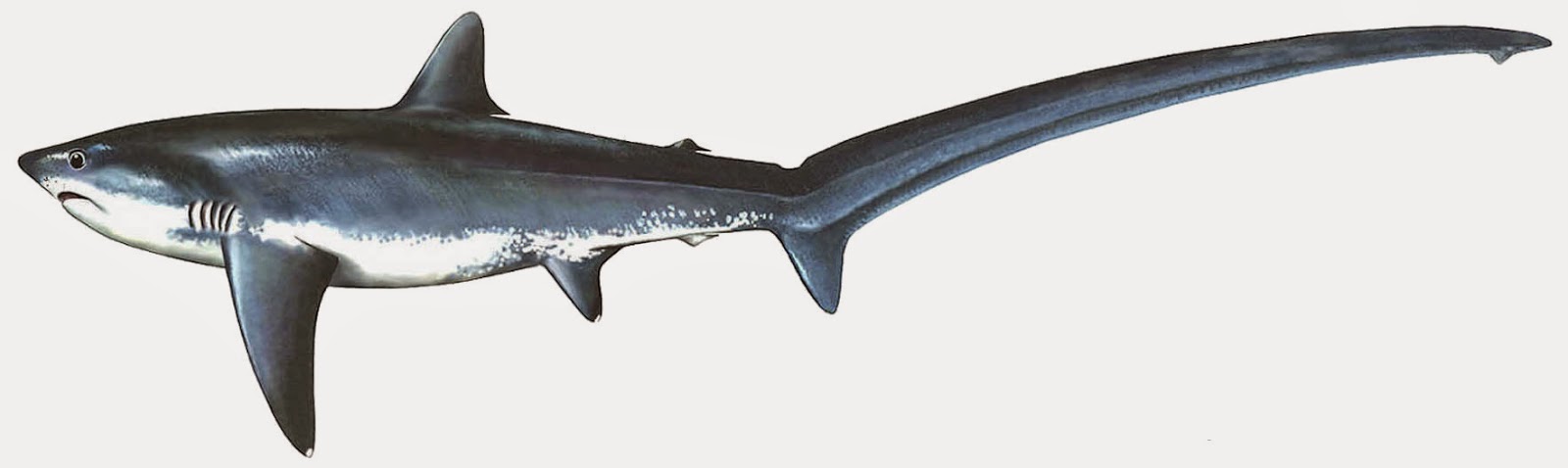

Se trata de un ejemplar "Cetorhinus maximus", joven, de tres metros veinte centímetros de largo. Estos ejemplares llegan a medir catorce metros. Es el segundo de esta familia que se ha conseguido coger en las costas españolas. El primero es el que es halla en el Museo de Historia Natural de Madrid.

El señor de Buen se propone conservar la cabeza del tiburón y enviar las vísceras para que sirvan de estudio a las señoritas pensionadas por el Instituto Oceanográfico que se encuentran en San Sebastián.

El príncipe de Asturias y el infante D. Jaime visitaron la Estación de Biología para ver el tiburón. Luego recorrieron el "Acuarium" acompañados de sus profesores los señores Dóriga y Antelo, del marqués de Viana y del conde del Grove.El Sol, 27 de julio de 1918.

Odón de Buen fue un firme defensor del republicanismo, del laicismo y del pensamiento libre, y una de las figuras clave en el desarrollo de nuestra ciencia, cuyo estudio se propuso modernizar incorporando en su labor docente las más novedosas técnicas, materiales y modelos científicos... en contra de todo y de todos. Su empeño en introducir en España algo tan peligroso como la teoría de la evolución le valió la expulsión de la cátedra de Zoología de la universidad de Barcelona, y la presión conjunta de la Iglesia y la alta sociedad ultra conservadora logró incluir parte de su copiosa obra en el Índice de Libros Prohibidos.

|

| En una excursión científica a bordo del buque Balear, 1908. |

"Fui siempre partidario de la enseñanza laica y enemigo irreconciliable de la escuela oficial española, ayuna de buen plan pedagógico, rutinaria, arcaica en procedimientos, en materiales, en locales, y con un personal reclutado en una selección al revés, confesional en exceso y deficiente de enseñanzas ciudadanas, fuera de las realidades de este mundo por pensar demasiado en el otro mundo."Más adelante explicaría su sentido del laicismo: “El laicismo es hoy la más preciada libertad. No se opone el laicismo a la religión ni la persigue. El laicismo es tolerancia a la conciencia ajena; pero la conciencia está fuera de la órbita del Orden Público, y no se puede aceptar que en las relaciones sociales se quiera imponer a los demás el dictado de la conciencia”. Y uno ya se imagina como termina la historia.

También estuvieron a verle [al tiburón peregrino] el príncipe de Asturias y el infantito don Jaime, acompañados de su profesor, señor Antelo, y del conde de Grove. Don Odón de Buen, que se encontraba en aquel momento en la Estación de Biología de Marina [sic], aprovechó la ocasión para dar á los augustos niños una verdadera conferencia científica. (La Vanguardia, 27 de julio de 1918).

Pocos años después la victoria del bando nacional-católico en la Guerra Civil cortó del modo más sangriento aquel proceso de renovación y modernización del país a través de la ciencia, la cultura y la educación. Y de qué manera: con la muerte, la represión y el exilio. La imagen de un viejo de 74 años, enfermo y medio ciego, encerrado durante un año entero en la cárcel de Palma de Mallorca sin el más mínimo atisbo de misericordia, es un pálido reflejo del odio visceral que espíritus libres como de Buen despertaron en la miserable canalla. De algún modo recuerda la trágica escena de otra de nuestras grandes figuras, esta de las letras, D. Antonio Machado, cruzando la frontera francesa a pie bajo una lluvia torrencial, llevando a su madre enferma, junto a centenares de compatriotas que cargaban los enseres que apresuradamente habían podido rescatar de sus hogares.

Tras un canje de prisioneros, que solo resultó posible debido al escándalo internacional que había provocado el fusilamiento, la madrugada del 3 de septiembre de 1936, de uno de sus hijos, Sadí, médico y científico de renombre que contribuyó decisivamente a la erradicación del paludismo en España (su trabajo, por cierto, se destruyó tras su muerte, y ante el grave repunte de la enfermedad en los años 40, hubo que empezar desde cero), de Buen pudo salir de prisión y marchar al exilio a Francia. Pasó unos pocos años en Banyuls-sur-mer, a pocos kilómetros de Collioure, donde acabarían instalándose Machado y su madre, y tras la muerte de su mujer decidió trasladarse a México. Allí murió en 1945. Tenía 82 años.

Contemplando el tiburón

SANTANDER 27 (2 t.). A las once y media de la mañana salió de Palacio la reina Victoria, con las infantas doña Cristina y doña Beatriz y el infante D. Gonzalo, dirigiéndose al Instituto para ver el tiburón cogido ayer.

El director del Instituto, Sr. De Buen, enseñó a las augustas personas el acuario, que les agradó mucho. [...] A la una y media salió el Rey, con su secretario, Sr. Torres, y fué también a ver al tiburón. (El Sol, 28 de julio de 1918).

|

| En Madrid hacia 1925. |

“En el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza se encuentran múltiples papeles con las acusaciones de sus vecinos de Zuera, por ser significado republicano, masón, ateo y hasta marxista. Todos los cargos tenían por objeto, además de la venganza, la incautación de sus bienes en Zuera, con la notable pirueta legal, por llamarla de alguna manera, según la cual el inculpado debía “responder civilmente por los daños o perjuicios de todas clases que hubiera ocasionado directamente como consecuencia de su oposición al triunfo del Movimiento Nacional”. Embargaron su casa con todo lo que había dentro, cuya relación de bienes se realiza con sobrecogedor detalle. “El mobiliario del despacho, por cierto, se lo quedó mosén Fernando, el cura de Zuera”. “Lo que no debieron encontrar son los libros que Odón de Buen había guardado allí con idea de retirarse algún día; fueron quemados en la plaza pública por los falangistas, en los primeros días de la Guerra, igual que fue arrastrado por las calles del pueblo el busto que le había hecho Mariano Benlliure y que estaba en el Grupo Escolar”. (Antonio Calvo Rey, Odón de Buen: Toda una vida, citado por Rafa Ruiz en su artículo de recomendable lectura "Odón de Buen: por la ciencia, el laicismo y la república", blog elasombrario.com).Unos años antes, y gracias al empeño y compromiso con sus vecinos de aquel viejo republicano, masón, ateo "y hasta marxista", Zuera pudo gozar de una biblioteca municipal y un colegio.

La figura de Odón de Buen, como la de otros muchos intelectuales republicanos, fue sepultada por el régimen fascista bajo el más escandaloso y vil de los silencios... que todavía hoy sigue de algún modo vigente. Apenas se le han dedicado unos pocos artículos y algún que otro documental coincidiendo con el centenario del Instituto Español de Oceanografía. Lo demás sigue siendo oscuridad y silencio, y nosotros, un país de segunda... que además sigue todavía empeñado en deshacerse de sus hombres de ciencia. La vieja consigna del "que inventen ellos" la llevamos impresa en la boina como los americanos el "In God we trust" en sus billetes.

Menos en lo que nos interesa, somos un país de peregrinos.

|

| Foto: Alex Mustard. |

_opt.jpg)

.png)

.png)

_opt.png)

.png)

bis_opt.jpg)

bis_opt.jpg)

bis_opt.jpg)

_opt.jpg)